家庭菜園で大人気のミニトマト。毎年同じ場所で手軽に育てていませんか。

実は、その手軽さがミニトマト連作障害を引き起こし、生育不良といった症状を招くことがあります。

せっかくの栽培が失敗や後悔に終わらないよう、この記事では連作を避けるべき年数から、連作障害を防ぐにはどうすれば良いのかを具体的に解説します。

トマトの後の土壌改良の方法、プランター栽培の利点、手軽な熱湯消毒、さらにはコンパニオンプランツの活用まで、初心者の方にも分かりやすく、家庭菜園を成功に導くための知識を網羅的にお届けします。

- ミニトマト連作障害が起こる具体的な原因

- 連作障害を避けるための土壌改良や消毒の方法

- プランター栽培や接ぎ木苗など多様な対策

- 連作障害のリスクを減らす輪作やコンパニオンプランツの知識

ミニトマト連作障害とは?主な原因と症状

- 連作で現れる生育不良などの症状

- 同じ場所での栽培は何年避けるべきか

- 土壌病害や栄養バランスの偏りが原因

- 連作障害を防ぐには土壌環境の改善が鍵

連作で現れる生育不良などの症状

ミニトマトを同じ場所で育て続けると、様々な生育不良の症状が現れることがあります。

これは連作障害の典型的なサインであり、注意深く観察することが大切です。

例えば、株全体の成長が著しく悪くなったり、葉が下の方から黄色く変色して萎れたりすることがあります。

これは「萎凋病(いちょうびょう)」や「青枯病(あおがれびょう)」といった土壌病害の可能性が考えられます。

青枯病の場合、日中は青々とした葉が萎れ、夜になると一時的に回復するという特徴的な動きを見せた後、最終的には枯れてしまいます。

また、根にコブができて養分や水分をうまく吸収できなくなる「ネコブセンチュウ」の被害や、実がついても尻の部分が黒く腐ったようになる「尻腐れ症」といった生理障害も発生しやすくなります。

これらの症状が見られた場合、収穫量が大幅に減少したり、最悪の場合は株全体が枯死してしまったりするため、早期の認識と対策が求められます。

同じ場所での栽培は何年避けるべきか

ミニトマトの連作障害を避けるためには、一度栽培した場所を一定期間休ませることが基本となります。

一般的に、同じ場所で再びナス科の野菜を栽培するまでには、3年から5年は間隔をあけるのが理想的とされています。

なぜなら、連作障害の原因となる特定の土壌病原菌や有害なセンチュウは、宿主となる植物がない状態でも土の中で数年間生き続けるからです。

期間をあけることで、これらの病原菌の密度を自然に低下させ、次に植える作物が健全に育つ環境を取り戻すことができます。

ここで重要なのは、ミニトマトだけでなく、同じ「ナス科」に属する野菜全般を避ける必要がある点です。

具体的には、ナス、ピーマン、ししとう、じゃがいもなどが該当します。

トマトの後にナスを植えても、それは連作と同じ扱いになり、障害が発生するリスクを高めてしまいます。

計画的に栽培場所を変える「輪作」を意識することが、連作障害を防ぐ上で非常に有効な手段となります。

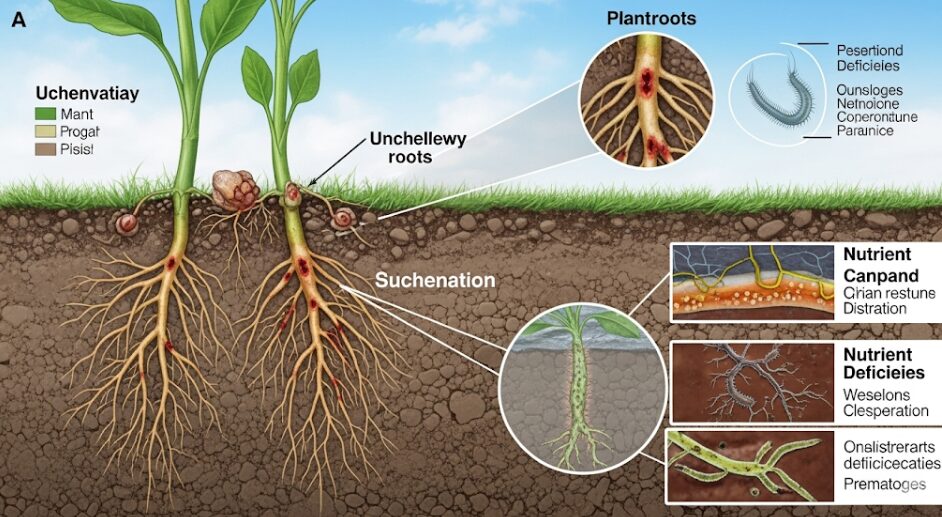

土壌病害や栄養バランスの偏りが原因

ミニトマトの連作障害がなぜ起こるのか、その主な原因は大きく分けて二つあります。

一つは「土壌病害の多発」、もう一つは「土壌の栄養バランスの偏り」です。

土壌病害の多発

同じ科の植物を育て続けると、その植物を好む特定の病原菌(カビや細菌)やセンチュウといった有害な微生物が土の中で増殖します。

トマトの場合、フザリウム菌が原因の「萎凋病」や「青枯病」などが代表的です。

これらの病原菌は土壌中に蓄積し、次に植えたトマトが病気にかかるリスクを年々高めていきます。

栄養バランスの偏り

植物はそれぞれ必要とする栄養素が異なります。

トマトは特にカリウムなどを多く消費する傾向があります。

連作を続けると、土の中から特定の栄養素だけが選択的に吸収されて枯渇する一方で、使われなかった他の栄養素が土に蓄積していきます。

この栄養バランスの崩れが、作物の生育を妨げる生理障害(例えばカルシウム欠乏による尻腐れ症など)を引き起こす原因となるのです。

これらの要因が複合的に絡み合い、作物が育ちにくい環境、つまり連作障害が発生します。

連作障害を防ぐには土壌環境の改善が鍵

これまで見てきたように、連作障害は土の中で起こる問題が原因です。

したがって、この問題を根本的に解決し、連作障害を防ぐには土壌環境そのものを改善することが最も重要な鍵となります。

土壌環境を改善するとは、単に肥料を与えることだけではありません。

病原菌の活動を抑え、植物の生育を助ける有益な微生物が多様に存在する、豊かで健康な土壌を作り上げることを指します。

水はけや水もちが良く、根が伸びやすい「団粒構造」の土を目指すことも大切です。

具体的には、堆肥などの有機物を投入して土の中の微生物を活性化させたり、土壌消毒によって有害な菌を減らしたりする方法があります。

また、プランター栽培のように土を物理的に入れ替えたり、異なる科の植物を育てる輪作を取り入れたりすることも、土壌環境を良好に保つための有効なアプローチです。

次の章からは、これらの具体的な対策について詳しく見ていきましょう。

これで解決!ミニトマト連作障害の対策

- トマトの後 土壌改良で微生物を活性化

- 熱湯や太陽熱による手軽な土壌消毒

- プランター栽培なら毎年リセットできる

- 病気に強い接ぎ木苗を選ぶという選択肢

- コンパニオンプランツを一緒に植える

- 輪作で畑の健康をローテーションする

- 正しい知識でミニトマト連作障害は防げる

トマトの後 土壌改良で微生物を活性化

トマトの収穫が終わった後の畑は、次作に向けて土壌をリフレッシュさせる絶好の機会です。

連作障害対策の基本となる土壌改良を行い、土の中の微生物を活性化させましょう。

まず、堆肥や腐葉土といった有機物をたっぷりと土に混ぜ込みます。

牛ふん堆肥やバーク堆肥などの有機物は、土の中の多様な微生物のエサとなり、その活動を活発にします。

これにより、特定の病原菌だけが優勢になるのを防ぎ、土壌の生物多様性が豊かになります。

微生物が活発に働くことで、土の粒子が集まって「団粒構造」が形成され、水はけと水もちのバランスが良く、根が伸びやすいふかふかの土に生まれ変わります。

また、籾殻を炭化させた「くん炭」を混ぜ込むのもおすすめです。

くん炭には無数の小さな穴があり、微生物の住処となるほか、土壌の酸度を調整する効果も期待できます。

土壌改良を行う際は、苦土石灰などをまいて土壌の酸度(pH)を調整することも忘れないようにしましょう。

トマト栽培で酸性に傾いた土を、多くの野菜が好む中性付近(pH6.0~6.5)に戻すことで、養分の吸収効率も改善されます。

熱湯や太陽熱による手軽な土壌消毒

土壌改良と並行して行うと効果的なのが、土壌消毒です。

薬剤を使わなくても、家庭で手軽にできる方法として「熱湯消毒」と「太陽熱消毒」があります。

熱湯消毒

プランターや鉢植えなど、少量の土を消毒する場合に適した方法です。

やり方は非常に単純で、耐熱性の容器に入れた土に沸騰したお湯をまんべんなく注ぎ、よくかき混ぜるだけです。

熱によって土の中に潜む病原菌やセンチュウ、害虫の卵などを死滅させることができます。

消毒後は、土が完全に冷めてから使用してください。

ただし、この方法は有益な微生物も殺してしまうため、消毒後には堆肥などを混ぜて、土壌の微生物バランスを整え直すことが大切です。

太陽熱消毒

畑や広い菜園の土を消毒するのに有効な方法です。

梅雨明け後の真夏の強い日差しを利用します。まず、土をよく耕して水をたっぷりとまき、透明なビニールシートで土の表面をぴったりと覆います。

そのまま3週間から1ヶ月ほど放置すると、ビニール内部の温度が60℃以上に上昇し、熱によって病原菌やセンチュウ、雑草の種子などを死滅させることが可能です。

これも手軽で環境に優しい消毒方法と言えます。

プランター栽培なら毎年リセットできる

家庭菜園のスペースが限られている場合、連作障害は特に悩ましい問題です。

しかし、プランターやコンテナを使った容器栽培であれば、この問題を簡単に解決できます。

プランター栽培の最大のメリットは、毎年新しい培養土に入れ替えることで、土壌環境を完全にリセットできる点にあります。

市販の野菜用培養土やトマト専用の土を使えば、病原菌がおらず、栄養バランスが整った最適な状態で栽培をスタートできるため、連作障害の心配は一切ありません。

使用済みの古い土も、無駄にする必要はありません。

ふるいにかけて古い根やゴミを取り除き、前述した熱湯消毒や太陽熱消毒を行った後、堆肥や市販の土壌改良材を混ぜれば、再生して他の草花などの栽培に再利用することが可能です。

このように、栽培のたびに土をリセットできる手軽さは、特にベランダ菜園などを行う方にとって、連作障害を回避するための最も確実な方法の一つと考えられます。

病気に強い接ぎ木苗を選ぶという選択肢

どうしても同じ場所でトマトを育てたい場合や、連作障害のリスクを少しでも減らしたい場合には、「接ぎ木苗(つぎきなえ)」を利用するのも非常に有効な手段です。

接ぎ木苗とは、病気に強い性質を持つ品種の根(台木)に、美味しくて収量の多い品種の茎や葉(穂木)を接ぎ合わせた苗のことを指します。

根が丈夫なため、萎凋病や青枯病といった土壌病害に対する抵抗性が高く、連作障害が出にくいのが大きな特長です。

また、根張りが旺盛で養分を吸収する力も強いため、生育が良く、結果的に収穫量が増える傾向にあります。

ただし、いくつか注意点もあります。

一つは、通常の苗(実生苗)に比べて価格が割高であることです。

もう一つは、接ぎ木苗を使えば絶対に連作障害が起こらないというわけではない点です。

耐病性には限界があり、土壌の汚染がひどい場合は症状が出ることがあります。

あくまでリスクを軽減するための一つの選択肢として捉え、土壌改良などの基本的な対策と組み合わせることが成功の鍵となります。

コンパニオンプランツを一緒に植える

コンパニオンプランツとは、一緒に植えることで互いの成長に良い影響を与え合う植物の組み合わせのことです。

ミニトマトの近くに特定の植物を植えることで、病害虫を抑制し、連作障害のリスクを軽減する効果が期待できます。

おすすめのコンパニオンプランツ

- ニラ、ネギ類: これらの植物の根に共生する微生物が、トマトの萎凋病などを引き起こす病原菌の活動を抑える効果があるとされています。トマトの株元に一緒に植えると効果的です。

- マリーゴールド: 特にアフリカンマリーゴールドの根からは、ネコブセンチュウを遠ざける物質が分泌されることが知られています。トマトの株間に植えることで、センチュウ被害の予防につながります。

- バジル: バジルの独特の香りは、アブラムシなどの害虫を寄せ付けにくくする効果があります。また、水分を好むバジルが土中の水分量を適度に調整し、トマトの味が濃くなるのを助けるとも言われています。

ただし、コンパニオンプランツはあくまで補助的な対策です。その効果は絶大というわけではなく、病害虫の発生を完全に防ぐものではありません。「お守り」のような感覚で取り入れ、土づくりなどの基本対策を怠らないようにしましょう。

輪作で畑の健康をローテーションする

畑で栽培する場合、連作障害を防ぐための最も基本的かつ効果的な方法が「輪作(りんさく)」です。

輪作とは、同じ場所に同じ科の野菜を続けて作るのではなく、計画的に異なる科の野菜を順番に栽培していくことを指します。

この方法が有効な理由は、科が異なれば、必要とする栄養素や発生しやすい病害虫の種類も異なるためです。

例えば、トマト(ナス科)を育てた後に、根に窒素を固定する根粒菌を持つマメ科の野菜(エダマメなど)を植えると、土壌の栄養バランスが回復します。

以下に、トマト(ナス科)の後作として相性の良い野菜と悪い野菜の例を表にまとめます。

| 科 | トマトとの相性(後作として) | 具体的な野菜例 | 理由 |

| マメ科 | ◎ 良い | エダマメ、インゲン | 根粒菌が土壌に窒素を供給し、地力を回復させる |

| アブラナ科 | ○ 良い | キャベツ、ブロッコリー、コマツナ | 必要な養分が異なり、土壌バランスを整える |

| イネ科 | ○ 良い | トウモロコシ | 異なる病害虫を持ち込み、土壌環境をリセットする |

| ナス科 | × 悪い | ナス、ピーマン、ジャガイモ | 同じ病害虫や栄養の偏りを助長し、連作障害のリスクを高める |

| ウリ科 | △ 注意 | キュウリ、スイカ | 共通の病害虫(ネコブセンチュウなど)が増える可能性がある |

家庭菜園で輪作を成功させるには、どこに何を植えたかを毎年記録しておくことが大切です。簡単な栽培マップやノートを作成し、計画的なローテーションを心がけましょう。

正しい知識でミニトマト連作障害は防げる

この記事では、ミニトマトの連作障害について、その原因から具体的な対策までを詳しく解説してきました。

最後に、重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- ミニトマトの連作障害は生育不良や病気の原因になる

- 主な原因は土壌病害と栄養バランスの悪化

- 葉が黄色く萎れる、実が小さいなどが代表的な症状

- 同じ場所での栽培は3年から5年は避けるのが理想

- ナスやピーマンなど同じナス科の野菜も連作になる

- 対策の基本は健康な土壌環境を作ること

- 堆肥や腐葉土を使った土壌改良は非常に効果的

- 土壌の酸度を測定し中性付近に調整する

- 太陽熱や熱湯による土壌消毒で病原菌を減らす

- プランター栽培は新しい土を使えば連作を回避できる

- 古い土は再生材などを利用してリサイクル可能

- 病気に強い接ぎ木苗は連作障害対策の強い味方

- ただし接ぎ木苗でも100%防げるわけではない

- コンパニオンプランツは病害虫リスクを軽減する

- 計画的な輪作で土壌の健康を維持することが大切

- どこに何を植えたか栽培記録を残しておくと良い