ふわふわとした可愛らしい綿花を、ご自身のベランダで育ててみたいと思ったことはありませんか。

自分で育てたコットンボールが実る姿は、日々の暮らしに特別な彩りを与えてくれます。

しかし、いざ始めようとすると、「綿花の育て方をプランターで実践するのは難しそう」「失敗したらどうしよう」と感じる方も多いかもしれません。

この記事では、そのような不安を解消し、綿栽培をベランダで成功させるための第一歩から、収穫後の楽しみ方までを網羅的に解説します。

プランターの大きさ選びといった基本的な準備から、発芽後の4センチの綿の育て方のコツ、日当たりの気になる室内での管理方法まで、初心者がつまずきがちな点を一つひとつ丁寧に説明します。

さらに、収穫した綿花は何に使うのか、来年に向けた種の取り方や保存方法、そもそも綿花は何年も咲きますか?といった長期的な栽培に関する疑問にもお答えします。

綿花栽培の注意点もしっかりと押さえ、あなたが安心して栽培をスタートできるよう、具体的な情報をお届けします。

この記事を最後まで読めば、綿花栽培の全体像が明確になり、自信を持ってチャレンジできるはずです。

- プランター栽培を始めるための準備と種まきの具体的な手順

- 発芽から成長までの各段階における適切な管理方法

- 栽培中に注意すべき病害虫対策や手入れのコツ

- 収穫した綿花の活用法と来年に向けた種の保存方法

プランターで始める綿花の育て方 基本ステップ

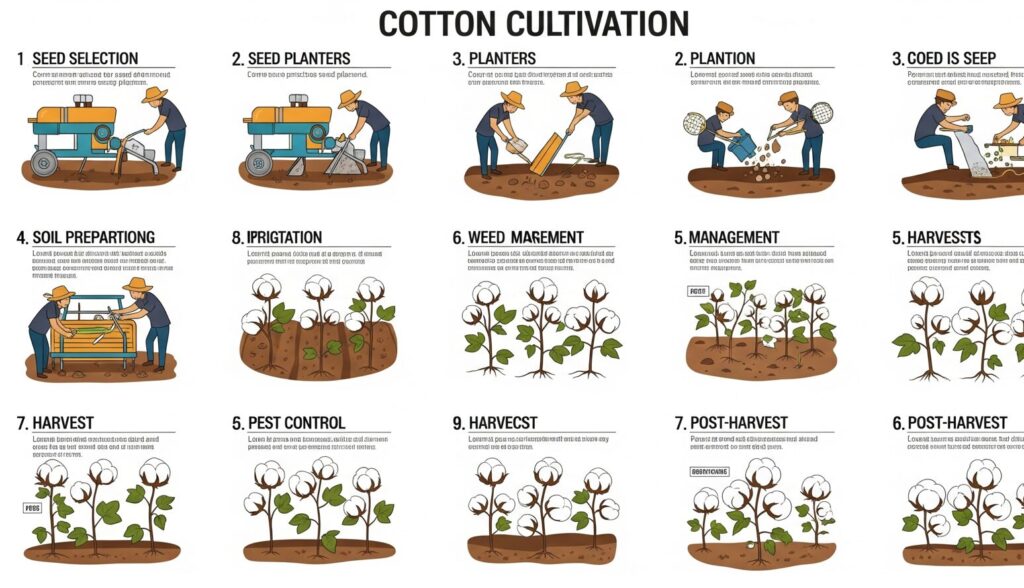

綿花栽培を成功させるためには、まず基本的なステップを理解することが大切です。

ここでは、栽培場所の選定から、プランターの準備、種まき、そして初期の育成管理である間引きまでの手順を順を追って解説します。

- 綿栽培はベランダでもできる?

- 栽培に適したプランターの大きさ

- 種まき前の準備と正しい手順

- 4センチの綿の育て方のポイント

- 室内での育苗と管理の注意点

- 間引きのタイミングと方法

綿栽培はベランダでもできる?

はい、綿花はプランターを使えばベランダでも十分に栽培することが可能です。

綿は日光を非常に好む植物なので、成功の鍵は日当たりと風通しの良い環境を確保することにあります。

一般的に、1日に最低でも6時間以上、直射日光が当たる場所が理想的とされています。

特に南向きや東向きのベランダは、十分な日照時間を確保しやすいため、綿花栽培に適していると考えられます。

プランター栽培のメリットは、季節や天候に応じて鉢を移動させ、最適な日当たりの場所に置ける点です。

一方で、注意点もあります。

日当たりが不十分な北向きのベランダなどでは、生育不良や徒長(ひょろひょろと頼りなく伸びてしまうこと)の原因になりかねません。

また、成長すると草丈が1メートルを超えることもあるため、強風で倒れないように支柱を立てるなどの対策が必要になります。

マンションやアパートの場合は、枯れ葉や土が隣のベランダに飛ばないよう、設置場所への配慮も心がけましょう。

栽培に適したプランターの大きさ

プランターの大きさは、綿花の生育を大きく左右する要素の一つです。

綿は地中深くに真っ直ぐ根を伸ばす「直根性」という性質を持っているため、根が窮屈にならないよう、深さのあるプランターを選ぶことが肝心です。

具体的には、栽培する綿1株に対して、深さ、直径(または縦・横の長さ)がそれぞれ30cm以上あるものが理想とされます。

容量で言うと、約14リットル以上の土が入る鉢(10号サイズ以上)を目安にすると良いでしょう。

もし幅が55cm程度の一般的なプランターを使用する場合は、2株までが適切です。

プランターの材質

プランターの材質によっても特性が異なります。

| 材質 | メリット | デメリット |

| 素焼き・テラコッタ | 通気性・排水性に優れ、根腐れしにくい | 乾燥しやすいため、夏場は水やりの頻度が高くなる |

| プラスチック | 軽量で移動が容易、保湿性が高い | 過湿になりやすく、夏場は鉢内が高温になることがある |

どちらの材質にも一長一短がありますが、初心者の方であれば、軽くて扱いやすいプラスチック製の深型プランターから始めてみるのが手軽です。

小さすぎるプランターを選ぶと、水切れを起こしやすくなるだけでなく、根が十分に張れずに生育が妨げられ、結果的に収穫できる綿花の数が少なくなってしまいます。

種まき前の準備と正しい手順

綿花栽培のスタートである種まきは、その後の生育をスムーズにするための重要な工程です。

適切な準備と手順を踏むことで、発芽率を大きく高めることができます。

準備するもの

- 綿の種

- プランター(適切な大きさのもの)

- 鉢底石、鉢底ネット

- 花や野菜用の培養土

- 苦土石灰または有機石灰

- ジョウロ、園芸用スコップなど

土づくりのポイント

綿は弱アルカリ性の土壌を好みます。

市販されている多くの培養土は中性付近に調整されていますが、念のため石灰を加えて酸度を調整しておくと失敗が少なくなります。

有機石灰であれば、土に混ぜてすぐ種まきが可能です。一方、苦土石灰を使用した場合は、土と混ぜてから1週間ほど寝かせる時間が必要になるため、計画的に準備を進めましょう。

種の下準備

綿の種は、水を弾きやすい綿毛に覆われています。

このため、種まきの前に一手間加えることで、種が水分を吸収しやすくなり、発芽が促進されます。

方法は簡単で、種を1時間から一晩ほど水に浸しておくだけです。

このとき、種が浮いてこないように優しく揉み込み、繊維にしっかりと水を染み込ませるのがコツです。

種まきの具体的な手順

種まきの適期は、最高気温が安定して20℃を超える4月下旬から5月中旬頃です。

- プランターの底に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を2~3cmほど入れます。

- 酸度調整した培養土をプランターの縁から3cm下くらいまで入れ、全体が湿るように水をかけながら混ぜ合わせます。

- 1株を育てる場所につき、深さ1cmほどのくぼみを3箇所作ります。

- それぞれのくぼみに、吸水させた種を1粒ずつ、先の尖った部分が横を向くように置きます。こうすることで、根や子葉がスムーズに出やすくなります。

- 種の上に土を1cmほどふんわりとかぶせ、軽く押さえます。

- 最後に、プランターの底から水が流れ出るまで、たっぷりと水を与えます。

4センチの綿の育て方のポイント

種まきから5日~1週間ほどで、可愛らしい双葉が顔を出します。

草丈が4センチほどに育ったこの時期は、苗が非常にデリケートなため、特に丁寧な管理が求められます。

この段階での水やりは、過湿を避けることが最も大切です。

土の表面が乾き始めたのを確認してから、水を与えるようにしてください。

常に土が湿っている状態が続くと、根が呼吸できなくなり「根腐れ」を起こす原因となります。

また、発芽時に双葉に種の硬い皮(種皮)が付いたまま地上に出てくることがあります。

これは「綿帽子」とも呼ばれ、通常は1~2日で自然に外れますが、もし数日経っても取れない場合は、カビの原因になることもあるため、ピンセットなどで優しく取り除いてあげましょう。

この時期は、新芽が柔らかく、害虫にとって格好の餌となります。

特にネキリムシやヨトウムシの幼虫による食害に注意が必要です。

対策としては、清潔な新しい培養土を使うことが基本です。

万が一、茎の根元が切られるなどの被害に遭った場合は、早めに新しい土で蒔き直すことを検討しましょう。

室内での育苗と管理の注意点

綿花は日光が大好きな植物であるため、基本的には屋外での栽培が必須です。

しかし、種まきの時期に朝晩の冷え込みが厳しい地域などでは、室内で育苗するという選択肢が非常に有効です。

室内で育苗する最大のメリットは、発芽に適した温度(20℃~30℃)を安定して保てることです。

これにより、屋外で種まきをするよりも発芽率を高め、初期生育の失敗を減らすことができます。

育苗には、直径9cm程度の育苗セルポットと、市販の種まき用培養土を使うのがおすすめです。

管理のポイントは、日当たりと風通しです。

できるだけ日照時間の長い窓際に置き、苗がひょろひょろと頼りなく伸びる「徒長」を防ぎます。また、室内は空気がこもりやすいため、時々窓を開けたり、サーキュレーターで弱い風を送ったりして、風通しを良くしてあげると、丈夫な苗に育ちます。

ただし、室内での管理はあくまで本葉が2~3枚になるまでの育苗期間に限られます。

ポットよりも土の量が少なく乾燥しやすいため、水やりは朝晩2回行うなど、水切れには特に注意が必要です。

十分に苗が育ったら、根を崩さないように注意しながら、屋外のプランターへ丁寧に植え替えましょう。

間引きのタイミングと方法

種まき時に1箇所へ3粒の種をまいたのは、発芽しないリスクを避けるためです。

無事に複数の芽が出た場合は、栄養や日光の奪い合いを防ぎ、1本の苗を健全に育てるために「間引き」という作業を行います。

間引きの最適なタイミングは、本葉が2~3枚になった頃、おおよそ種まきから1ヶ月後が目安です。

この段階で、最も生育が良く、茎が太くてしっかりしている苗を1本だけ残し、他の苗を取り除きます。

最終的には、本葉が4~5枚になる頃までに「一本立ち」の状態にするのが理想です。

間引きの方法は2つあります。

一つは、残す苗の根を傷つけないように、間引く苗の根元を指で押さえながら、そっと引き抜く方法です。

もう一つは、引き抜く際に他の苗の根を傷つけてしまいそうな場合に、間引く苗の根元をハサミでカットする方法です。

ここで注意したいのは、間引いた苗を別の鉢に植え替えても、うまく育たない可能性が高いということです。

綿の根の周りには、生育に不可欠な「共生菌」が存在しますが、移植の際にこの共生菌が失われやすく、栄養や水分をうまく吸収できなくなるためです。

少しもったいないように感じますが、元気な綿花を収穫するための重要な作業と捉えましょう。

失敗しない綿花の育て方 プランターでの管理術

初期育成を乗り越えた綿花を、元気に収穫まで導くための管理術を紹介します。

ここでは、栽培中に特に注意すべき点や、収穫後の活用法、そして来年につなげるための知識をまとめました。

- 知っておきたい綿花栽培の注意点は?

- 収穫した綿花は何に使うことができる?

- 一年草?綿花は何年も咲きますか?

- 来年のための種の取り方と保存方法

- まとめ:綿花の育て方プランター栽培のコツ

知っておきたい綿花栽培の注意点は?

綿花栽培を順調に進めるためには、いくつかの注意点を事前に知っておくことが大切です。

特に「交雑」「病害虫」「肥料」の3点は、収穫量や品質に直接影響を与える可能性があります。

品種の交雑を防ぐ

もし、色の違う和綿同士や洋綿同士など、複数の品種を育てたい場合は注意が必要です。

綿は虫や風によって花粉が運ばれ、比較的簡単に交雑してしまいます。

例えば、白い綿と茶色い綿を近くで育てると、中間色の綿ができてしまうことがあります。

純粋な品種を維持したいのであれば、プランターを分けることはもちろん、虫が届かない程度に距離を離して栽培するのが望ましいです。

ちなみに、和綿と洋綿は染色体の数が違うため、自然に交雑する可能性は低いとされています。

主な病害虫と対策

生育が進むにつれて、様々な病害虫が発生することがあります。

- 苗立枯病: 育苗期の過湿が主な原因です。水のやりすぎに注意し、土の表面が乾いてから水やりをすることが予防になります。

- ハマキムシ(ワタノメイガ): 葉を巻いて中に潜む害虫です。見つけ次第、巻いた葉ごと取り除くか、薬剤で対処します。

- ハダニ: 高温乾燥期に葉の裏に発生しやすい害虫です。葉に白い斑点ができたら要注意。ハダニは湿気を嫌うため、定期的に葉の裏に水をかける「葉水」が有効な予防策となります。

- ナメクジ: 幼苗期に葉を食べられることがあります。見つけ次第駆除するか、ナメクジ駆除剤をプランターの周りにまいておくと良いでしょう。

肥料の与え方

綿は、それほど多くの肥料を必要とする植物ではありません。

特に、種まきから苗が小さいうちに肥料分が多すぎると、ひょろひょろとした弱い苗になってしまうため注意が必要です。

市販の培養土には元々肥料が含まれていることが多いので、基本的には開花が始まる7月頃までは追肥の必要はないでしょう。

もし株の元気が無いように見える場合は、緩効性の化成肥料を少量与える程度にします。

肥料の与えすぎは、かえって花付きを悪くする原因にもなるため、控えめを心がけるのが栽培成功のコツです。

収穫した綿花は何に使うことができる?

自分で種から育て、手塩にかけて収穫した綿花は、愛着もひとしおです。

収穫したコットンボールは、そのまま飾るだけでなく、少し工夫するだけで様々な楽しみ方ができます。

最も手軽なのは、インテリアとして活用する方法です。

収穫した枝をそのまま花瓶に挿してドライフラワーとして飾るだけで、お部屋にナチュラルで温かみのある雰囲気を演出できます。

コットンボールだけを摘み取り、ガラス瓶やバスケットにふんわりと入れて飾るのも素敵です。

また、ハンドメイドの素材としても大活躍します。

クリスマスリースやスワッグ(壁飾り)の材料として加えると、白い綿がアクセントになり、作品のクオリティがぐっと上がります。他の木の実やドライフラワーとの相性も抜群です。

もし、さらに本格的に楽しみたいのであれば、糸紡ぎに挑戦するのも良いでしょう。

収穫した綿から種を取り出し(この作業を「綿繰り」と言います)、専用の道具(スピンドルなど)を使って繊維を撚り合わせていくと、自分だけのオリジナルの糸を作ることができます。

少し根気のいる作業ですが、その糸で小さな小物でも作れば、それは世界に一つだけの特別な宝物になるはずです。

一年草?綿花は何年も咲きますか?

「この綿花は来年も咲くのだろうか?」というのは、栽培をしていると自然に湧いてくる疑問の一つです。

植物学的には、綿は多年草に分類されます。

原産地である熱帯や亜熱帯の地域では、冬でも枯れることなく何年も花を咲かせ、実をつけ続けます。

しかし、日本の多くの地域では、冬の寒さが厳しく霜が降りるため、綿は冬を越すことができずに枯れてしまいます。

このため、日本の気候環境下では、春に種をまき、秋に収穫して、そのシーズンで栽培を終える「一年草」として扱われるのが一般的です。

もちろん、霜が降りない温暖な地域や、冬の間だけ温室などの暖かい場所で管理できる環境があれば、プランターでも冬越しさせて翌年も花を咲かせることは不可能ではありません。

ただ、家庭でのプランター栽培においては、毎年新しい種から育てる一年草と考えるのが現実的と言えるでしょう。

来年のための種の取り方と保存方法

無事に綿花を収穫できたら、ぜひ来年のために種を採っておきましょう。

自分で採った種で翌年も栽培を始めるというのは、ガーデニングの大きな喜びの一つです。

種を取り出す(綿繰り)

収穫したばかりのコットンボールは水分を含んでいるため、まずは風通しの良い場所でしっかりと乾燥させます。

乾燥したら、いよいよ種を取り出す「綿繰り」の作業です。

綿の繊維は種にしっかりとくっついているため、手で一つひとつ引きはがすのは、意外と力と根気が必要です。

昔ながらの道具に「綿繰り機」というものがありますが、家庭で少量行う場合は、ペット用のブラシや櫛(くし)などを代用して繊維を梳きながら種を外す方法もあります。

種の保存方法

来年の発芽率を高く保つためには、種の保存方法が非常に大切です。

- 十分に乾燥させる: 種を取り出したら、さらに数日間、風通しの良い日陰で乾燥させます。生乾きの状態は、カビや虫の発生原因になるため、カラカラになるまで乾かすことが肝心です。

- 密閉して保管: しっかりと乾燥させた種は、紙袋や封筒、あるいは乾燥剤(シリカゲル)を入れたジップロック付きの袋などに入れて密閉します。

- 冷暗所で保存: 直射日光が当たらず、温度変化の少ない冷暗所で保管します。冷蔵庫の野菜室なども適しています。

綿の種は、古くなると発芽率が著しく低下します。

この方法で適切に保存すれば、翌年の春にはまた元気な芽を出してくれるでしょう。

遅くとも2~3年以内には蒔くのが理想です。

まとめ:綿花の育て方プランター栽培のコツ

この記事では、プランターで綿花を育てるための方法とコツを、準備から収穫、そして来年への準備まで一通り解説しました。

最後に、栽培を成功させるための重要なポイントをまとめます。

- 綿花はベランダの日当たりの良い場所で栽培可能

- 1日に6時間以上の日光と風通しを確保する

- プランターは1株につき深さ30cm以上のものを選ぶ

- 土は市販の培養土に石灰を混ぜて弱アルカリ性にする

- 種まき前には種を一晩水に浸して吸水させる

- 種は深さ1cmの穴に横向きに置く

- 種まきの適期は気温が安定する4月下旬から5月中旬

- 発芽後の水やりは土の表面が乾いてから行う

- 本葉2~3枚で最も元気な苗1本に間引く

- 間引いた苗の移植は推奨されない

- 草丈が伸びたら倒れないように支柱を立てる

- 肥料は与えすぎず控えめを心がける

- 異なる品種を近くで育てると交雑する可能性がある

- 収穫した綿花はドライフラワーやクラフトに活用できる

- 日本では一年草として扱うのが一般的

- 来年のために種を採り、乾燥させて冷暗所で保存する