大切に育てているナスの葉っぱが黄色くなっていると、「このまま枯れてしまうのでは…」と心配になりますよね。

葉が黄色くなる原因は一つではなく、なすの肥料不足のサインや、葉が枯れる病気の初期症状かもしれません。

葉の変色がまだらな斑点であったり、白い粉や黒いシミが付いていたり、葉が茶色くなるなど、症状はさまざまです。

この記事では、ナス 葉っぱ 黄色という問題に対して、考えられる原因を網羅的に解説します。

黄色くなった葉っぱは元に戻りますか?という疑問にもお答えしながら、具体的な対策まで詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かること

- ナスの葉が黄色くなる生理的な原因と病気の見分け方

- 症状別に考えられる原因と具体的な対処法

- 病気や害虫の発生を未然に防ぐための予防策

- 回復が見込めない症状と、その場合の対応

ナスの葉っぱが黄色い?考えられる原因

- 黄色くなった葉っぱは元に戻りますか?

- なすの肥料不足のサインは?

- 葉にまだらな斑点ができる生理障害

- 植え付けや栽培環境による根の傷み

- 下葉から枯れるのは自然な老化かも

黄色くなった葉っぱは元に戻りますか?

結論から言うと、一度黄色く変色してしまった葉っぱは、残念ながら元の緑色には戻りません。

植物の葉が緑色に見えるのは、「クロロフィル」という緑色の色素のおかげです。

しかし、何らかのストレスや栄養不足、病気などが原因でクロロフィルが分解されてしまうと、元々葉に含まれていた「カロテノイド」という黄色い色素が目立つようになります。

これが、葉が黄色くなるメカニズムです。

クロロフィルは一度破壊されると再生しないため、葉の色は元に戻らないのです。

変色した葉は元に戻らない

黄色くなった葉は光合成の能力が著しく低下しているか、失われています。

そのため、回復を期待してそのままにしておくよりも、原因を特定し、新しい葉や株全体を守るための対策を優先することが重要です。

症状によっては、他の葉への感染を防ぐために、変色した葉を取り除く必要もあります。

大切なのは、なぜ葉が黄色くなったのか、その原因を正しく突き止めて、適切な対処をすることです。

これにより、被害の拡大を防ぎ、ナスを元気に育てられます。

なすの肥料不足のサインは?

ナスの葉が黄色くなる原因として、非常に多いのが肥料不足です。

ナスは「肥料食い」と言われるほど、生育に多くの栄養を必要とします。

特に「窒素」と「マグネシウム」の不足は、葉の色に直接的な影響を与えます。

窒素欠乏のサイン

窒素が不足すると、株全体、特に下の方の古い葉から色が薄くなり始め、やがて全体が黄色っぽくなります。

窒素は植物の体内で移動しやすい成分のため、新しい芽や葉の成長に優先的に使われます。

その結果、古い葉で不足が起こりやすいのです。

マグネシウム欠乏のサイン

マグネシウムは、葉の緑色の素であるクロロフィルの構成に不可欠な成分です。

これが不足すると、古い葉の葉脈は緑色を残したまま、その間が黄色くなり、網目模様のように見えます。

これもマグネシウムが体内で移動しやすいために起こる症状です。

「葉の色が薄いな」と感じたら、まずは下の方の葉をチェックしてみてください。

全体的に黄色いなら窒素不足、葉脈が緑で網目状ならマグネシウム不足の可能性が高いですよ。

| 欠乏成分 | 症状の現れる場所 | 葉の色の特徴 |

|---|---|---|

| 窒素 | 下葉(古い葉)から株全体へ | 葉全体が均一に薄い黄色になる |

| マグネシウム | 下葉(古い葉) | 葉脈の緑を残し、その間が黄色く網目状になる |

これらのサインが見られた場合は、速効性のある液体肥料や、それぞれの成分に特化した肥料で追肥を行いましょう。

葉にまだらな斑点ができる生理障害

葉に病気のような斑点ができるのに、実は病原菌が原因ではないケースがあります。これを「生理障害」と呼びます。

生理障害は、特定の栄養素が不足したり、逆に過剰になったりすることで発生する、植物の体調不良のようなものです。

特に、マグネシウムや鉄、亜鉛などが不足すると、葉が黄色くなる症状として現れます。

生理障害の例

- マグネシウム欠乏:前述の通り、古い葉の葉脈間が黄色くなり、網目状の斑点に見えることがあります。

- 鉄欠乏:マグネシウム欠乏と似ていますが、症状が新しい葉(上の方の葉)に現れるのが特徴です。葉脈を残して黄色くなります。

- マンガン過剰:古い葉の葉脈に沿って、黒や褐色の小さな斑点が現れることがあります。

生理障害を改善するには、原因となっている成分を特定し、適切に補給したり、逆に過剰な成分の施肥を控えたりする必要があります。

土壌のpH(酸度)がアルカリ性に傾きすぎると、マグネシウムや鉄が吸収されにくくなることもあるため、土壌の状態を確認することも大切です。

植え付けや栽培環境による根の傷み

ナスの葉が黄色くなるのは、地上部だけでなく、土の中の「根」に問題がある場合も多いです。

根が傷むと、水分や養分を正常に吸収できなくなり、結果として葉に影響が出ます。

植え傷み・根傷み

苗を畑やプランターに植え付けた後、2週間以内に葉が黄色くなった場合は、植え付け時に根を傷つけてしまった「植え傷み」の可能性が高いです。

ポットから苗を取り出す際に根鉢を崩しすぎたり、支柱を立てる際に根を切ってしまったりすると起こります。

また、栽培の途中で葉が黄色くなってきた場合は、何らかの原因による「根傷み」が考えられます。

原因には以下のようなものがあります。

- 肥料焼け:肥料を根に直接触れさせたり、一度に大量に与えすぎたりすると、根がダメージを受けます。

- 水の過不足:ナスの根は乾燥にも過湿にも弱いです。水切れが続くと根が干上がり、逆に水を与えすぎると土中の酸素が不足して根腐れを起こします。

- 高温・低温:夏の高温で土の温度が上がりすぎたり、春先の低温にさらされたりすると、根の活動が鈍ります。

根詰まり(プランター栽培)

プランターや鉢で栽培している場合、生育旺盛なナスの根が鉢の中でいっぱいになり、「根詰まり」を起こすことがあります。

根を伸ばすスペースがなくなると、新しい根が張れず、養分の吸収が滞って葉が黄色くなります。

鉢の底穴から根が見えたり、土の表面に根がびっしり張っているのは根詰まりのサインです。

根を健康に保つための管理ポイント

根はナスの生命線です。植え付けは優しく行い、水やりと肥料は適切に管理することが、元気な葉を維持する秘訣です。

下葉から枯れるのは自然な老化かも

株の下の方の葉が1枚、2枚と黄色くなって落ちていく場合、必ずしも問題があるとは限りません。

これは、植物の自然な新陳代謝による「老化」である可能性が高いです。

植物は新しい葉を次々と展開させるために、古い葉への養分の供給を止め、その養分を新しい成長のために再利用します。

役目を終えた古い葉は、光合成の効率も落ちるため、自然に黄色くなって枯れ落ちていくのです。

老化と病気の見分け方

自然な老化の場合、黄色くなるのは主に下の方の古い葉に限られます。

また、黄変のスピードが比較的ゆっくりで、株の上部では新しい葉が元気に育っているのが特徴です。

一方で、黄色くなる葉が次々と上の方へ広がっていく場合や、株全体の生育が明らかに悪い場合は、肥料切れや病気など、他の原因を疑う必要があります。

数枚の下葉が黄色くなっているだけで、株全体が元気であれば、特に心配する必要はありません。

黄色くなった葉は、見た目が気になるようであれば取り除いて大丈夫です。

病気や害虫で見るナスの葉っぱが黄色い症状

- 葉の裏に付く白いものは害虫かも

- 葉の黒いシミは病気のサイン

- 葉が茶色くなるのは褐紋病の可能性

- 放置すると葉が枯れる病気に注意

- すぐにできる病気と害虫の対策

葉の裏に付く白いものは害虫かも

葉が黄色くなる原因は、病気だけでなく害虫の被害による場合もあります。

特に、植物の汁を吸うタイプの害虫が多く発生すると、栄養を奪われて葉が黄色く変色し、生育が悪くなります。

葉の裏をよく観察してみてください。

もし、白い小さな虫やフワフワした綿のようなものが見られたら、それは害虫の仕業かもしれません。

コナジラミ類

体長1〜2mm程度の白い小さな虫で、羽があり、植物に触れるとパッと飛び立ちます。

葉裏にびっしりと寄生して汁を吸うため、被害が広がると葉が黄色くなり、排泄物から「すす病」を誘発することもあります。

アブラムシ類

体長2〜4mm程度の小さな虫で、緑色や黒色など様々な種類がいます。新芽や若葉に群がって汁を吸います。

ウイルス病を媒介することもあるため、早期の駆除が重要です。白い抜け殻が葉に付着していることもあります。

害虫のチェックポイント

葉が黄色くなったり、ベタベタしていたり、変形していたりしたら、必ず葉の裏側を確認する習慣をつけましょう。

害虫は葉の裏に隠れていることが多いです。見つけ次第、適合する薬剤を散布するか、数が少なければ手で取り除きましょう。

葉の黒いシミは病気のサイン

ナスの葉に黒いシミや斑点が現れた場合、それはカビの一種が原因となる病気の可能性が高いです。

放置すると病気が広がり、株全体が弱ってしまうため、早期発見・早期対処が欠かせません。

黒枯病(くろがれびょう)

葉に紫がかった褐色から黒色の斑点ができ、次第に大きくなります。

病気が進行すると、葉だけでなく茎や果実にも発生し、株が枯れてしまうこともあります。

特に、梅雨時期など湿度が高い環境で発生しやすい病気です。

黒いシミを見つけたら、まずはその葉を切り取って、畑の外で処分してください。病気の拡大を防ぐための第一歩です。

この病気の病原菌は土壌中に残るため、連作を避けることや、株元の風通しを良くして多湿な環境を作らないことが予防につながります。

発生してしまった場合は、初期段階であれば、病変部を取り除き、殺菌剤を散布して様子を見ます。

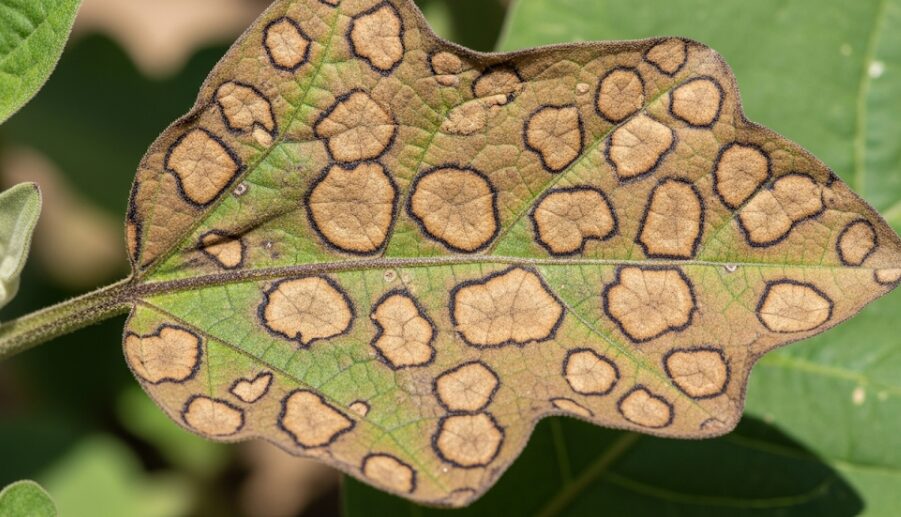

葉が茶色くなるのは褐紋病の可能性

葉に褐色から黒色の円形に近い斑点ができ、その斑点の上に同心円状の輪紋が見られる場合、「褐紋病(かつのもんびょう)」の可能性があります。

この病気も糸状菌(カビ)が原因で、主に下葉から発生し、次第に上の葉へと広がっていきます。

症状が進行すると、斑点の中心部が破れやすくなり、葉だけでなく茎や果実にも発生します。

果実に発生した場合は、ややくぼんだ褐色の病斑となります。

褐紋病の発生条件と対策

高温多湿の環境を好み、特に梅雨時期から夏にかけて多く発生します。

病原菌は土壌や被害を受けた植物の残骸で生き残るため、連作は避けましょう。

また、雨水のはね返りが主な感染源となるため、株元をマルチング(ビニールや敷きわらで覆うこと)するのが非常に効果的です。

発病した葉は、見つけ次第すぐに取り除き、畑の外で適切に処分してください。

病気の蔓延を防ぐため、登録のある農薬を散布することも有効な手段です。

放置すると葉が枯れる病気に注意

ナスの病気の中には、治療が非常に困難で、放置すると株全体が枯れてしまう深刻な病気もあります。

これらの病気は、主に土壌中に潜む病原菌によって引き起こされます。

半身萎凋病(はんしんいちょうびょう)

その名の通り、株の片側半分だけの葉が、日中にしおれて黄色くなり、夜になると一時的に回復するという特徴的な症状を示します。

これを繰り返しながら、やがて株全体が枯れてしまいます。

茎を切断すると、導管(水の通り道)が褐色に変色しているのが確認できます。

青枯病(あおがれびょう)

日中に、まだ青々とした葉が急にしおれ、夜間や曇りの日には回復するという症状から始まります。

これが数日続いた後、回復することなく株全体が急速に枯れてしまいます。

半身萎凋病と異なり、葉が黄色くならずに青いまま枯れるのが特徴です。

土壌伝染性の病気の恐ろしさ

これらの病原菌は一度畑に侵入すると、土壌中で長期間生存します。

そのため、発病した株は治療法がないため、すぐに引き抜いて畑の外で処分し、病原菌の密度を上げないようにすることが最も重要です。

また、接ぎ木苗(病気に強い品種を台木にした苗)を利用することは、これらの病気に対する最も効果的な予防策の一つです。

すぐにできる病気と害虫の対策

ナスの葉を黄色くさせないためには、病気や害虫が発生してから対処するのではなく、発生しにくい環境を整える「予防」が何よりも重要です。

基本的な予防策

- 風通しを良くする:密植を避け、枝や葉が混み合ってきたら適度に整枝(剪定)しましょう。風通しが良くなると、湿度が下がってカビが原因の病気が発生しにくくなります。

- 適切な水やり:土の表面が乾いたらたっぷりと与え、常に土がジメジメしている状態は避けます。また、水やりの際は、できるだけ葉や茎に水がかからないように株元に与えると、病気の感染リスクを減らせます。

- マルチング:株元をビニールマルチや敷きわらで覆うと、雨水のはね返りを防ぎ、土壌中の病原菌が葉に付着するのを防げます。

- 抵抗性のある苗を選ぶ:特に、土壌伝染性の病気が心配な場合は、「接ぎ木苗」を選ぶと格段に病気に強くなります。

- 畑の衛生管理:病気にかかった葉や枯れた部分はこまめに取り除き、畑の外で処分しましょう。収穫が終わった後の株の残骸も、病原菌や害虫の越冬場所になるため、畑に残さず片付けます。

発生した場合の対策

病気や害虫が発生してしまった場合は、被害の拡大を防ぐために迅速な対応が必要です。

| 対象 | 初期対応 | 農薬を使用する場合の注意点 |

|---|---|---|

| うどんこ病など | 症状が出た葉を取り除く。初期なら重曹を薄めたスプレーなども試す価値あり。 | 病名に適合した殺菌剤を使用する。 |

| アブラムシなど | 数が少なければ手やテープで取り除く。牛乳スプレーなども一時的に効果がある。 | 対象の害虫に適合した殺虫剤を使用する。 |

| 半身萎凋病など | 治療法はない。すぐに株ごと抜き取り、畑の外で処分する。 | 予防が基本。発生後の農薬による治療は困難。 |

農薬を使用する際は、必ず製品のラベルをよく読み、対象となる作物や病害虫、使用時期、希釈倍率などを守って正しく使用してください。

ナスの葉っぱが黄色くなる原因のまとめ

- 一度黄色くなった葉は元の緑色には戻らない

- 葉が黄色くなるのはクロロフィルが分解されたサイン

- ナスの肥料不足は葉が黄色くなる主な原因の一つ

- 窒素不足は下葉から全体が黄色くなる

- マグネシウム不足は葉脈を残して網目状に黄色くなる

- 病原菌がいないのに斑点が出るのは生理障害の可能性

- 鉄不足は新しい葉に症状が現れる

- 植え付け時の根の傷みは「植え傷み」を引き起こす

- 肥料の与えすぎや水の過不足は根を傷める

- プランター栽培では根詰まりに注意が必要

- 下葉が数枚だけ黄色くなるのは自然な老化の場合がある

- 葉の裏に白い虫がいればコナジラミやアブラムシを疑う

- 黒いシミは黒枯れ病などカビの病気の可能性がある

- 褐色の輪紋状の斑点は褐紋病のサイン

- 株の半分だけしおれるなら半身萎凋病を警戒する

- 対策は予防が最も重要で風通しや水やり管理が基本

- 病気や害虫の対策には適合した薬剤の適切な使用を心がける